L’ora dei Vespri, al grido ribelle di “Antudo”

La relazione

Dedico questa breve Relazione sui Vespri Siciliani alla memoria della mia carissima zia Agata che è stata sempre presente a tutti gli Eventi organizzati dalla nostra Accademia Culturale Zanclea, non facendo mai mancare a noi S.F. il suo sostegno affettuoso e il suo caloroso plauso.

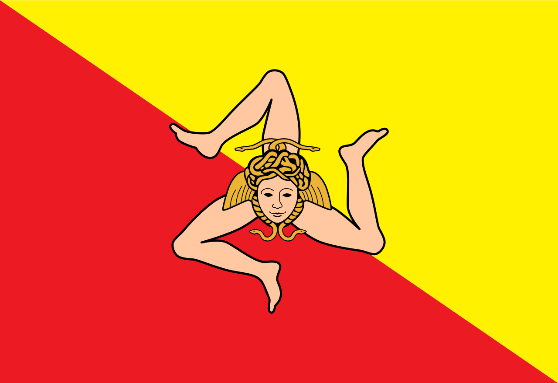

Quando soprusi, vessazioni, violenze immotivate, ingiustizie, privazione della libertà e negazione dei diritti umani gravano su un popolo sottomesso e schiavizzato dal nemico la cui unica finalità è l’annientamento fisico e morale degli sconfitti, e quando ogni possibile dialogo e ogni trattativa politica risultano fallimentari, lasciando languire nella disperata solitudine quel popolo che invoca giustizia e libertà, allora non c’è altra via se non quella di ribellarsi, di rispondere all’odio con l’odio, nutrito, giorno dopo giorno, dalla ferma speranza di poter mettere fine alle sofferenze patite: quindi “ANTUDO!”. Fu questo il grido ribelle del popolo Siciliano che esplose a Palermo, il lunedì di Pasqua del 30 marzo del 1282, all’ora del Vespro, dal latino “vesper” indicante l’ultima ora di luce prima della sera, in dialetto siciliano “Vespru” o “Vesperu” per epénthesis, innescando la rivolta dell’intera Sicilia contro il malgoverno dell’odiato Carlo I D’Angiò. “Antudo” fu dunque la parola d’ordine del popolo siciliano che volle riappropriarsi del proprio destino nel nome della libertà perduta e tanto agognata, facendo leva soltanto sul proprio coraggio: “ANimus TUus DOminus!”, da cui l’acronimo “Antudo” che significa “Il coraggio è il tuo signore” così come svelato dal compianto storico siciliano Prof. Santi Correnti (Riposto,1924- Catania, 2009). Antudo fu, pertanto, il grido laico dei Vespri siciliani che esaltò il coraggio e la fede in sé stessi, motto senza altri precedenti nella storia, scolpito anche sulla bandiera del Vespro siciliano nella quale spiccano il colore rosso dell’indomita Palermo e il colore giallo della valorosa Corleone, con al centro la Triscele, antico simbolo della Sicilia.

Per meglio comprendere l’esasperazione degli animi che fece esplodere i Vespri Siciliani, è senz’altro utile affidarsi ai cronisti dell’epoca perché testimoni degli eventi narrati. Fra tutti, emerge Bartolomeo di Neocastro da Messina, nato presumibilmente negli anni 40 del Duecento e morto nel 1295. Egli fu Iudex Messanae e scrisse, “in aeternam memoriam posterorum”, una preziosa “Historia Sicula” di centoventiquattro capitoli in prosa latina, di genere cronistico, che ricopre un arco temporale dal 1250, anno della morte dello “stupor mundi”, il grande Federico II Hohenstaufen, fino al 1293. Bartolomeo, alto funzionario amministrativo del Regno di Sicilia ed eccellente cronista, fu dunque testimone storico della rivolta dei Vespri Siciliani che sconvolsero la Sicilia nell’ultimo quarto del sec. XIII. La Historia di Bartolomeo è, per questi motivi, una delle fonti più importanti e attendibili per la conoscenza dei fatti storici che scompaginarono il clima politico della Sicilia con la rivolta dei Vespri contro gli Angioini e il consequenziale avvento degli Aragonesi. Di quel giorno della rivolta, scoppiata sul sagrato della Chiesa di S. Spirito, a Palermo, per l’oltraggio fatto a una giovane sposa dal soldato francese Drouet, Bartolomeo narra: «… poiché le armi mancavano, i giovani corsero a raccogliere delle pietre. Il popolo si solleva. È l’inizio di un vero massacro, tutti gridavano e si sentiva nell’aria un risuonare di terribili grida: Che muoiano i Galli. A morte!». Dei duecento francesi non scampò nessuno. I ribelli corsero in città gridando ininterrottamente: «Muoiano i francesi, muoiano i tartaglioni» e quanti ne vedevano li uccidevano. La tradizione afferma che, nel dubbio che qualcuno fosse straniero, lo obbligavano a dire “ciciri”, difficilmente pronunciabile per i francesi, e chi falliva nella pronuncia era spacciato.

A supporto di quanto raccontato dal siciliano Bartolomeo di Neocastro, abbiamo la testimonianza di un fiorentino super partes, Dante Alighieri, che, diciassettenne nell’anno della rivolta dei Vespri Siciliani, avendo contezza degli eclatanti fatti storici a lui contemporanei, nell’VIII canto del Paradiso (vv. 67-75), volle esprimere nel merito il suo giudizio, che è nel contempo un monito universale, attraverso le parole del Principe Carlo Martello d’Angiò:

” E la bella Trinacria, che caliga

tra Pachino e Peloro, sopra ‘l golfo

che riceve da Euro maggior briga,

non per Tifeo ma per nascente solfo,

attesi avrebbe li suoi regi ancora,

nati per me di Carlo e di Ridolfo,

se mala segnoria, che sempre accora

li popoli suggetti, non avesse

mosso Palermo a gridar: “Mora, mora!”.

Il malgoverno angioino fu, infatti, offensivo e soprattutto oltraggioso per la reintroduzione della primitiva pratica dello “jus primae noctis”, oppressivo ed esoso fiscalmente nonché lesivo della grandezza dell’isola raggiunta sotto gli Svevi per il trasferimento della capitale del Regno da Palermo a Napoli. Il regno di Sicilia fu alla mercé della speculazione dei grandi banchieri fiorentini, quali i Bardi, i Peruzzi, gli Acciaiuoli, che avevano finanziato la spedizione di Carlo d’Angiò: nelle loro mani caddero la sfera della finanza pubblica, il commercio del denaro, il sistema degli appalti, i traffici più rilevanti e anche i posti di responsabilità a corte.

Il contemporaneo cronista siciliano Niccolò Speciale, vissuto tra il XII e il XIII secolo, scrive che “ogni cosa avrebbero sopportato i suoi compatrioti, se gli stranieri non avessero incominciato a prender loro le donne”: «Lunga pezza, egli dice, i nostri patirono le estorsioni, gli esili, le carceri, le deportazioni, le ingiurie alle proprie persone e mormoravano sottovoce; ma quando il furore della gelosia cominciò a ferire il cuore degli amanti, il popolo borbottò senza timore. Il re fu sordo e non solo non frenò quei malvagi, ma punì coloro che protestavano, li scacciò con vituperi per loro e tante minacce di nuovi mali alla Sicilia».

Per comprendere il clima socio-politico ed economico entro il quale esplose la ribellione dei Vespri Siciliani è opportuno ricordare, per sommi capi, gli eventi che la precorsero, seguendo l’iter cronologico tracciato da Bartolomeo di Neocastro dal 1250 in poi.

Per volontà di Federico II, morto il 13 dicembre del 1250, Manfredi, figlio naturale del grande imperatore, ebbe la luogotenenza in Italia e la reggenza del Regno di Sicilia in attesa del rientro dalla Germania del legittimo erede, il fratellastro Corrado IV. Manfredi riuscì a sedare le ribellioni scoppiate nel Regno e agì con fermezza per ristabilire il dominio svevo osteggiato da Papa Innocenzo IV; riuscì anche a ricondurre all’obbedienza varie città ribelli ma non Napoli, pur se aiutato dallo zio materno Galvano dei conti Lancia. Nel 1251, Corrado IV giunse in Italia e proseguì con Manfredi l’opera di pacificazione del Regno fino a riconquistare, nel 1253, la città di Napoli. Nel 1254, Corrado morì di malaria lasciando non a Manfredi bensì al marchese Bertoldo di Hohenburg il compito di Reggente del Regno essendo il figlio Corradino, di solo due anni, ancora posto sotto la tutela del Papa. Ogni ulteriore accordo con il Papa Innocenzo IV fallì e Bertoldo rinunciò all’incarico ponendo nelle mani di Manfredi le sorti del Regno di Sicilia. Manfredi di Hohenstaufen, dotato della fine abilità diplomatica ereditata dal padre, concluse con il pontefice un accordo con il quale accettava l’occupazione pontificia, con riserva dei diritti del nipote Corradino e dei propri, prestando giuramento di fedeltà.

Morto Innocenzo IV nel 1254, gli subentrò Papa Alessandro IV che scomunicò Manfredi riprendendo la lotta contro gli Svevi. Ancora una volta, Manfredi dette prova delle sue abilità di condottiero tenendo saldamente il possesso del Regno di Sicilia con il beneplacito del nipote Corradino. Nel 1258, si diffuse la notizia della morte di Corradino e, quindi, Manfredi fu incoronato Re di Sicilia nella Cattedrale di Palermo, nell’agosto dello stesso anno. Divenuto capo della fazione dei ghibellini, il prestigio di Manfredi crebbe in tutta Italia non solo come abile stratega ma anche come brillante uomo di corte, amante delle lettere e delle arti. Egli ottenne il sostegno dei romani, dei senesi, dei fiorentini e dei lombardi; nominò vicari imperiali in Toscana, nel Ducato di Spoleto, nella Marca anconitana, in Romagna e in Lombardia. Nel 1259, dopo aver sposato in seconde nozze Elena Ducas, figlia di Michele II di Epiro, Manfredi estese il suo potere anche in Grecia e la sua potenza crebbe maggiormente allorché sua figlia Costanza di Svevia sposò, nel 1262, Pietro III d’Aragona.

Il nuovo Papa Urbano IV, nel 1263, convinse Carlo I d’Angiò, fratello del Re di Francia Luigi IX, a intraprendere una guerra contro gli Svevi con la promessa di essere incoronato Re di Sicilia. Lo scontro politico proseguì anche con il suo successore, il Papa filoangioino Clemente IV. Carlo I, con il suo esercito, riuscì a sbaragliare le forze ghibelline dell’Italia settentrionale e nel 1266 fu incoronato, a Roma, Re di Sicilia. Manfredi di Hohenstaufen, pur se strenuamente coadiuvato dalle sue fedelissime truppe siciliane, saracene e tedesche, cadde eroicamente nella battaglia decisiva di Benevento, combattuta il 26 febbraio del 1266.

Dante Alighieri, nel canto III del Purgatorio, vv.103- 117, così ci consegna la figura dello scomunicato re guerriero Manfredi:

“E un di loro incominciò:” chiunque

tu se’, così andando volgi il viso:

pon mente se di là mi vedesti unque”.

Io mi volsi ver lui e guardail fiso:

biondo era e bello e di gentile aspetto,

ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso.

Quand’i’ mi fui umilmente disdetto

d’averlo visto mai, el disse: “Or vedi”;

e mostrommi una piaga a sommo ‘l petto.

Poi sorridendo disse: “Io son Manfredi,

nepote di Costanza imperatrice;

ond’io ti priego che, quando tu riedi,

vadi a mia bella figlia, genitrice

de l’onor di Cicilia e d’Aragona,

e dichi ‘l vero a lei, s’altro si dice.”

Dopo la morte di Manfredi, i ghibellini italiani invocarono la venuta nella penisola di Corradino Hohenstaufen di Svevia che, nel 1267, appena quindicenne, decise di riconquistare il suo regno strappandolo a Carlo I d’Angiò. Corradino, giunto in Italia, fu accolto benevolmente a Verona, a Pavia e a Pisa che gli offrì supporto economico e la sua indiscutibile potenza marinara. A Roma, assente il Papa che si era ritirato a Viterbo, il giovane Imperatore fu accolto trionfalmente; anche il Sud d’Italia seppe manifestare grande entusiasmo filosvevo, riponendo grandi speranze nell’ultimo regnante degli Hohenstaufen, in special modo Lucera, la roccaforte musulmana fedelissima alla memoria di Federico II. Forte delle vittorie riportate sugli Angioini, Corradino si diresse verso Sud ma, nella battaglia di Tagliacozzo, combattuta il 23 agosto del 1268, l’esercito di Carlo d’Angiò sbaragliò le forze ghibelline. Il giovane imperatore, in fuga, fu tradito dal ghibellino Giovanni Frangipane, catturato e consegnato a Carlo d’Angiò che, dopo un sommario processo, lo fece decapitare a Napoli, nella Piazza del Mercato, il 29 ottobre dello stesso anno, alla presenza di una folla indignata e inferocita per l’infame assassinio che andava ben oltre il crimine politico. Carlo aveva chiesto al Papa quale sorte assegnare a Corradino; la risposta del Primate di Roma era stata lapidaria: «Mors Corradini, vita Caroli. Vita Corradini, mors Caroli». La drammatica fine di Corradino, che aveva ereditato il carisma e il coraggio del nonno Federico II, fu fonte di ispirazione per molti scrittori e poeti di tutti i tempi; tra i tanti, emerge Aleardo Aleardi (1812-1878), poeta veronese risorgimentale, che dedicò al giovane imperatore toccanti versi:

Corradino di Svevia

Un giovinetto pallido e bello, con la chioma d’oro,

con la pupilla del color del mare, con un viso gentil da sventurato,

Toccò la sponda dopo il lungo e mesto remigar de la fuga.

Avea la sveva stella d’argento sul cimiero azzurro,

avea l’aquila sveva in sul mantello.

E quantunque affidar non lo dovesse, Corradino di Svevia era il suo nome.

Il nipote di superbi imperatori perseguito

venia limosinando una sola di sonno ora quïeta.

E qui nel sonno ci fu tradito

e quivi per quanto affaticato occhio si posi,

non trova mai da quella notte il sonno.

La più bella città de le marine

vide fremendo fluttuar un velo funereo su la piazza:

e una bipenne calar sul ceppo, ove posava un capo

con la pupilla del color del mare,

pallido, altero, e con la chioma d’oro.

E vide un guanto trasvolar dal palco sulla livida folla

e non fu scorto chi lo raccogliesse.

Ma nel dì segnato che da le torri sicule tonâro come Arcangeli i Vespri

ei fu veduto allor quel guanto, quasi mano viva,

ghermir la fune che sonò l’appello dei beffardi angioini innanzi a Dio.

Come dilegua una cadente stella, mutò zona lo svevo astro e disparve

e gemendo l’avita aquila volse per morire al natío Reno le piume.

Ma sul Reno natío era un castello

e sul freddo verone era una madre,

Che lagrimava nell’attesa amara:

“Nobile augello che volando vai,

se vieni da la dolce itala terra, dimmi, ài veduto il figlio mio?”

“Lo vidi: era biondo, era bianco, era bëato, Sotto l’arco d’un tempio era sepolto.”

Con la morte di Corradino, il Regno di Sicilia passò, con l’appoggio della Chiesa e dei mercanti toscani, sotto il pieno controllo di Carlo I d’Angiò, pur se i Siciliani, ancora fedelissimi agli Svevi, resistettero per alcuni anni rifiutandosi di riconoscere il sovrano francese. I seguaci della dinastia sveva furono perseguitati, i loro beni confiscati e al loro posto furono insediati nobili francesi. Le rappresaglie e l’odio degli Angioini piegarono ogni resistenza ma non riuscirono a spegnere l’orgoglio dei siciliani e la volontà del riscatto che emersero, coraggiosamente, nel fatidico giorno della rivolta dei Vespri del 1282, ponendo fine alla tirannide angioina. I Vespri siciliani, in memoria della tragica fine di Corradino, ebbero due vessilli: la bandiera siciliana con la scritta Antudo e una bandiera raffigurante la testa mozzata del giovane imperatore in segno della compiuta vendetta contro il sanguinario Carlo D’Angiò. La Sicilia aveva reso giustizia alla Storia e agli Hohenstaufen rivendicando in un bagno di sangue l’onore e la fedeltà agli Svevi contro l’usurpatore francese e le ingerenze di una Chiesa corrotta, prevaricante e oscurantista.

Carlo d’Angiò fu ritenuto dai Siciliani un destabilizzante elemento politico da eliminare: egli non solo aveva sconfitto Manfredi e assassinato l’adolescente Corradino ma aveva soprattutto umiliato i diritti di un Popolo, spogliandolo di civiltà, di tradizioni e di quella antesignana esperienza di convivenza plurirazziale e pluriculturale, valori di cui la Sicilia di Federico II “stupor mundi et immutator mirabilis”, come lo definì il monaco cronista inglese Matteo da Parigi (1200-1259), si era fatta portatrice, creando uno stato moderno, centralizzato, autonomo, laico, con sistema legislativo unitario e garante dei diritti civili.

La rivolta, dopo la spinta autonomistica di Palermo, Corleone e delle altre città siciliane, vide protagonista Messina che, il 29 aprile, si ribellò. L’insurrezione della città del Faro fu particolarmente importante dal punto di vista strategico per la vicinanza all’Italia peninsulare e fu soprattutto determinante perché nel porto messinese era ancorata la flotta angioina. Le “Communitas Siciliae” decisero allora di indirizzarsi verso una soluzione legittimistica con la chiamata di Pietro III d’Aragona che, nel 1262, a Montpellier, aveva sposato Costanza Hohenstaufen di Svevia, figlia di Manfredi, e quindi ritenuto legittimo erede del Regnum Siciliae. Secondo Bartolomeo di Neocastro, Pietro III, prima di organizzare lo sbarco in Sicilia, volle assicurarsi la fedeltà di Messina poiché, senza l’appoggio della città del Faro, nessuna impresa militare poteva avere successo.

Nella sua Historia sicula, Bartolomeo, leale cittadino messinese e uomo di lettere con una ferrea preparazione retorica, mosso dal proposito di glorificare le gesta compiute dalla “venerabilium Messanensium communium civium”, in coerenza con l’ambiente socio-culturale messinese di appartenenza, proponeva una visione politica nella quale l’eroica vicenda peloritana di “Messana a Carolo Siciliae obsessa”, che tanto fortemente colpì la fantasia dei contemporanei per l’intrepida resistenza dei Messinesi, costituiva la premessa per la costituzione di un nuovo Regnum Siciliae fondato sulla forza delle città per accrescerne la potenza. Messina, per la posizione centrale nei commerci mediterranei e il flusso non solo delle merci ma anche della produzione intellettuale contemporanea, insieme al nuovo monarca sarebbero stati i poli di riferimento del nuovo Regno.

Carlo d’Angiò dovette preparare precipitosamente il suo esercito e iniziò l’assedio a Messina nel giugno del 1282. Le truppe francesi furono definitivamente respinte l’otto agosto del 1282, grazie soprattutto al coraggioso intervento di due popolane messinesi: Dina e Clarenza, immortalate nelle due figure bronzee che scandiscono le ore sul campanile della cattedrale di Messina.

Tra le voci poetiche che hanno elogiato le due eroiche donne messinesi, emerge quella della indimenticabile “poetessa dello stretto” Maria Costa (Messina 1926-2016), che ha dedicato a Dina e Clarenza, protagoniste dello storico assedio di Messina durante il vespro siciliano, possenti versi celebrativi, magnificandone il coraggio e l’amore per la loro città:

Dina e Clarenza

‘Ntà Missina ci fu ‘na gran ‘n ‘zunata

di campani, sguazzati e, quattru venti,

Dina e Clarenza ruspigghiannu e genti,

‘nchianaru a pedi nterra ‘ntà travata.

Tirannu petri, frecci e mazzacani,

diciunu: Bastaddi rinculati!

dicitincillu a Callu, cori ‘i cani,

nn’havi puru pì iddu ‘i ‘sti pitrati.

Clarenza, sbraitava apettamenti:

o finiri ‘u cumannu e ‘a caristia,

pi’ vostri casi, francisi fitenti,

ittati ogghiu tutti nziemi a mmia!

Dina, ‘vanzava zizziànnu i denti,

armata d’un santissimu bastuni,

dannu coppa cu’tutti i sacramenti,

dicennu: annativinni gran ‘nfamuni!

Straqquati, suddati e prodi arceri,

scappaunu ‘ttirruti a fui fui,

e i missinisi supra ‘i balistreri,

spittaunu ‘u cumannu i tutti i dui.

‘A la fucca, cu’ cuppa e cu’ non cuppa!

diciunu li fimmini a sustegnu,

suddati ccipputi comu e ghiuppa,

chi cadiunu senza nuddu ‘mpegnu.

Callu, cu’ cabbuni ll’avia bagnatu,

accuminzau a mprumettiri e ‘ndutari

ma Dina e Clarenza, fimmini asimplari,

dissiru: no a tuttu tuttu ciatu!

E di li mura di la Caperrina,

si vitti ‘na palumma giriari,

di li francisi fu cannificina

e de la Sigilia si nn’appunu a scappari.

Dina e Clarenza, donni curaggiusi,

sunannu ‘na notti li campani,

sabbaru la citadi di soprusi,

dù aroini di Vespri Siciliani!

Pietro III d’Aragona sbarcò a Trapani il 30 agosto e, il 4 settembre del 1282, fu incoronato Re di Sicilia a Palermo. Subito dopo giunse la scomunica da parte di papa Martino IV, vicino agli Angiò, indirizzata sia all’aragonese che ai siciliani. Iniziarono venti lunghissimi anni di lotta, la cosiddetta Guerra del Vespro, fra combattimenti, tentativi di accordi diplomatici e battaglie navali. Le ostilità terminarono, di fatto, il 31 agosto 1302, con la firma del trattato di pace di Caltabellotta con il quale la Sicilia fu affidata a Federico III d’Aragona, Hohenstaufen per discendenza materna, fratello del re Giacomo d’Aragona che era succeduto al padre Pietro III.

In conclusione, possiamo dire che i Vespri Siciliani non sono stati solamente una semplice rivolta, bensì una vera Rivoluzione sociale, scatenata dal sofferto malcontento generale e dalle fallimentari soluzioni politiche che hanno innescato l’orgogliosa rinascita dell’identità siciliana. Questo patriottismo in incubazione irrompe nel racconto di Bartolomeo di Neocastro che parla di «prodezze dei siciliani già a suo tempo compiute contro i Galli».

I Vespri siciliani hanno, pertanto, un linguaggio universale indirizzato a tutti i popoli sottomessi, desiderosi di libertà e indipendenza: è per questo motivo che I Vespri Siciliani sono diventati “èpos”, dove mito e leggenda si intrecciano, riuscendo a ispirare nella storia dei popoli, soprattutto dell’ottocento e anche oltre, l’esigenza del riscatto sociale e il senso di patriottica appartenenza.

Agata Midiri nasce a Monforte S. Giorgio (Me). Si laurea in Lettere nel 1974 e nel 1976 inizia a insegnare in Toscana, ad Arcidosso, nella provincia di Grosseto. Nel 1979 riceve la nomina di Accademica di merito, per la classe Letteratura, dall’Accademia Toscana il Machiavello di Lettere, Arti e Scienze di Firenze. Dal 2006 ha ricoperto la Cattedra di Italiano e Storia presso l’Istituto A.M. Jaci di Messina. Curatrice di testi storico-artistici e letterari è attualmente Vicepresidente relazionale dell’Accademia culturale Zanclea.