La città di Messina che vide Antonello suo “pictor magister”.

La città di Messina nel XV secolo, in una Sicilia poco popolata, era il secondo aggregato urbano dell’isola dopo Palermo per numero di abitanti e importanza economica. Con i suoi casali periferici, probabilmente non superava i 35000 residenti, di cui solo circa 25000, dimoravano all’interno del circuito delle mura urbiche. In città vivevano numerose comunità originariamente non messinesi, che avevano trovato nei secoli, in quel territorio di nord-est della Sicilia aperto sull’oriente, soddisfacenti condizioni di vita e di lavoro. Importanti per numero di appartenenti quelle greca ed ebraica perché perfettamente integrate e per l’alto apporto culturale e il contributo economico che esse davano alla più vasta comunità cittadina. La comunità ebraica, molto numerosa con circa 180 famiglie, soprattutto formata da orefici, artigiani, tessitori, banchieri, medici, risiedeva prevalentemente tra il Duomo e il torrente Portalegni, nel quartiere detto Paraporto, attorno alla loro più importante sinagoga. Nei quartieri del centro cittadino, attorno alla cattedrale, come avveniva nel tardo medioevo nelle città italiane, nobili, medici, giuristi, notai e ricchi commercianti avevano costruito le loro belle e ricche case. Messina in quei decenni del quattrocento era una città economicamente viva, i suoi operatori commerciali operavano in ambito mediterraneo e oltre con eccellenti risultati, soprattutto con la produzione ed esportazione della seta, nell’artigianato orafo, nell’ambito bancario e nell’esportazione dal suo porto delle merci siciliane. A Messina si batteva moneta, attivo l’arsenale, e si affermava l’arte della stampa dal 1478.

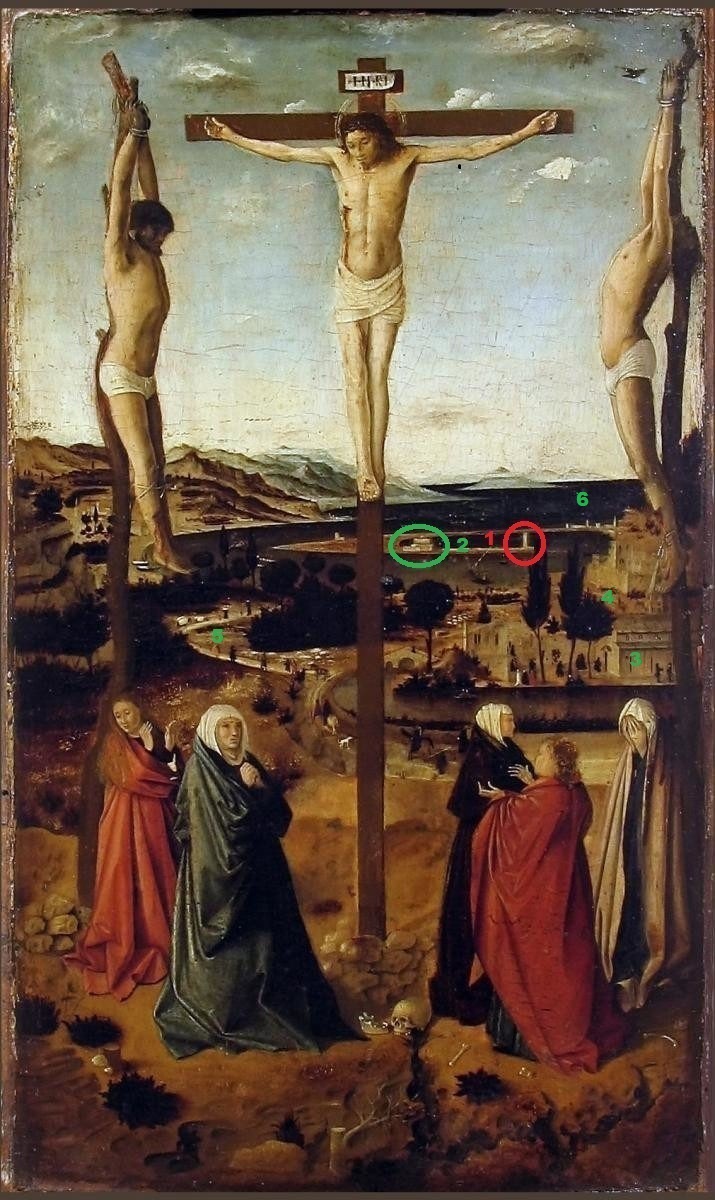

1-Duomo S. Maria la Nova; 2-Chiesa S. Francesco di Assisi; 3-Chiesa di S. Leonardo; 4-Chiesa e Monastero di S. Maria la Scala; 5-Chiesa e Monastero di Montevergine; 6– Fiumara Logoteta (Buzzetta) ( liea colore marrone); 7-Chiesa di S. Marina; 8– Strada Maestra ( linea colore blu) ; 9– Strada del Dromo (linea colore verde); 10– Porta degli Angeli; 11– Porta di S. Maria; 12– Fiumara S. Filippo, poi Portalegna ( linea colore viola); 13-Piano di S. Francesco; Superficie con contorno rosso: Contrada Sicopantis; 14-Palazzo Reale; 15-Forte S. Giorgio al Molovecchio; 16-Castello di Roccaguelfonia; ( linea colore giallo): Strada dei Banchi; (linea colore nero): Pomerio. ( Pianta da S.P. Catalioto, Messina com’era oggi,utile per dare indicazioni della topografia della città del tempo)

Sono le stampe edite nel XVI secolo che ci permettono di dedurre la morfologia urbana della città del quattrocento, quella vissuta dal suo più eccelso e noto cittadino di tutti i tempi, Antonius de Anthonio, come risulta dagli atti notarili, ovvero Antonellus messaneus, come egli usava firmare i suoi dipinti.

L’abitato messinese si sviluppava nello stretto territorio pianeggiante esistente tra il porto aperto verso est e i primi declivi dei monti Peloritani a ovest. A nord, oltre le mura urbiche e il letto del torrente Logoteta (Boccetta), iniziava la periferia con alternanza di orti, case, officine artigianali, discariche ma pure con l’imponente presenza della chiesa di S. Francesco d’Assisi costruita nel 1254 (Fig.1, n.2). A sud la fiumara S. Filippo il piccolo (poi Portalegna, Cannizzaro) chiudeva l’abitato intramoenia, il suo alveo entrava in città e dopo aver lambito il Duomo di S. Maria La Nuova, arrivava al mare superando le mura portuali; le sue acque provenienti dalle vicine colline, quando esondavano perché ancora non irregimentate, pare che si riversassero anche nei vicoli tra le case. Oltre le mura lato nord si aprivano il Piano di S. Francesco e il Piano di S. Giovanni. Verso sud la periferia, attraversata dalle strade della Gizera e delle Camerelle, con case rurali, orti e giardini,

Le mura urbiche normanne, ormai in progressivo degrado strutturale, circondavano la città. Esse iniziavano dal forte S. Giorgio al Molovecchio sul porto, seguivano il letto del torrente Boccetta verso i primi contrafforti collinari per giungere al Castello di Roccaguelfonia , poi al Forte Basicò e al Forte di S. Maria dell’alto, per proseguire in discesa verso il mare per unirsi al Forte di S.Giovanni Boccadoro e al Castello del Palazzo Reale. L’ultimo tratto murario chiudeva l’ansa portuale fino al Forte Sangiorgio. Sull’intero percorso numerose porte consentivano l’accesso in città.

L’abitato era diviso da due strade principali con decorso longitudinale da nord a sud, la Magistra ruga (Fig.1, linea colore blu) (nota 3), e la Strada del dromo più in alto, (Fig.1, linea colore verde) (nota 4). Questi due percorsi e le strette strade che da est a ovest con decorso a pettine le intersecavano e correvano verso il mare, raramente superavano 2 metri di larghezza. Tutte le vie procedevano con decorsi tortuosi, non lastricati e si insinuavano tra le case, la Magistra ruga e la Strada del dromo in alcuni tratti, formavano degli slarghi, come la “Platea magna” e quello chiamato “del Chillaturi”. Lungo le mura sul porto, all’interno, correvano un “pomerio” (Fig.1, linea col. nero) e la strada “dei Banchi” (Fig.1 linea col. giallo), luoghi dove si concentrava il commercio al dettaglio, con rivendite di merci per approvvigionare le navi in transito, magazzini di stoccaggio, “chianche” (macellerie), stalle, officine, taverne e bancarelle di venditori ambulanti. Nel tempo, le mura urbiche in molti tratti erano state scavate per ricavarvi i volumi necessari per quelle rivendite, così inevitabilmente avevano perso la medievale originaria severità militare.

Il tessuto urbano si ripartiva in numerosi quartieri. Le case erano pressoché prive di fondamenta, spesso di un solo vano con due o tre piani in elevazione. In ciascun quartiere i piani terra, erano occupati da botteghe di artigiani e commercianti dediti alla medesima attività lavorativa che, con la loro prevalente presenza, identificano il quartiere stesso: “Stivaliorum”, “De clavariis”, ”De planellariis”, “ Buttariorum”,” De calderariis”, ecc. Sono pochi in quei decenni in città, oltre alle principali chiese e al Palazzo reale, gli edifici di prestigio con qualche eccezione per le abitazioni costruite attorno alla Cattedrale dal poco numeroso ceto nobiliare e da quello mercantile in ascesa economica.

Nella contrada Sicopantis Antonello aveva casa e bottega

Numerosi pittori, artigiani della pietra e bottai avevano casa e bottega nella contrada Sicopantis (nota n.2), (Fig.1, perimetro col.rosso) uno dei quartieri periferici a nord chiuso dalle mura e dall’argine del torrente Logoteta (Boccetta). Vi si arrivava salendo dal Forte S. Giorgio al Molovecchio, superato il quartiere S. Luca.

In quella contrada troviamo anche il pittore Antonius de Anthonio con la moglie Giovanna Culumella (o Cuminella), e i tre figli Caterinella, Jacobello e Fimia.

Antonio di Giovanni de Anthonio (Antonello da Messina) nasce a Messina tra il 1425 e il 1430, è figlio di Giovanni e di Garita. Per i suoi concittadini egli era solo un bravo artigiano, allora non poteva essere altrimenti, siamo in un tempo in cui a Messina i pittori erano considerati prevalentemente solo operatori manuali ai quali non si chiedevano produzioni di particolare pregio estetico. Antonello dipingeva soprattutto stendardi richiesti alla sua bottega dalle confraternite, dalle chiese, e dagli ordini monastici, allora numerosi anche a Messina (nel 1462 dalla confraternita dei Rossi, in precedenza dalla chiesa di S. Michele sotto Matagrifone). Dai maggiori centri siciliani e non solo gli pervenivano richieste di gonfaloni, come quelli da lui realizzati per le città di Reggio Calabria, Randazzo, Noto e Caltagirone, dai privati commissioni per ritratti, insegne araldiche, quadri di contenuto religioso per le abitazioni. Sembra che ad Antonello non mancasse il lavoro. Si ritiene che egli dovesse necessariamente soddisfare i gusti della sua clientela meridionale che ne apprezzava certo i risultati, ma non possedeva in quel tempo le competenze culturali ed estetiche necessarie per comprendere appieno l’altissimo livello dei suoi lavori e delle sue potenzialità artistiche. Sul finire del ‘400, per quanto riguarda l’arte di dipingere, Messina è ancora una città periferica non investita dalle correnti di pensiero che animano la società italiana del nord. Non mancano però conferme dell’esistenza anche a Messina di un vivace mondo culturale; la città in quei decenni è sempre più una comunità attiva, legata alle proprie tradizioni, con una classe dirigente dotata di sufficiente apertura verso gli studi e sollecitata da una significativa immigrazione di qualità. Vi trova ambiente fertile il grecista Costantino Lascaris (Costantinopoli 1434-Messina1501) che vi fonda la migliore scuola di greco dell’epoca che attirerà allievi da tutta Italia. La Messina nel ‘400 è ricordata come una comunità in cui si integrano felicemente laboriosità mercantile e ampia vivacità intellettuale.

Antonello che a Messina aveva una bottega propria, era considerato” pictor magister”. Egli lasciava con frequenza la città per ottenere commissioni di lavoro di prestigio, giustamente remunerate, per accrescere il suo curriculum e, si può pensare, anche per soddisfare nei suoi viaggi le sue esigenze culturali ed estetiche. Lo troviamo negli anni, quasi fino alla morte, dipingere i suoi capolavori anche a Napoli, a Roma, a Venezia a Milano, città dove trovava ampio consenso. Le sue prolungate assenze da Messina e lo scarso interesse per le arti figurative innovative dei suoi concittadini che – come si è accennato – apprezzavano prevalentemente i letterati, i giuristi, i teologi e gli uomini di scienza, non gli consentivano di stabilire un proficuo rapporto né culturale né relazionale con la società della sua città di allora. L’arte del pittore Antonello, pur essendo nata in quel territorio e da quella cultura siciliana, era sicuramente troppo al di sopra delle possibilità di comprensione e dei gusti estetici della maggioranza dei suoi contemporanei. Antonello aveva, lo dimostrano i suoi dipinti, un profondo amore per la sua terra d’origine, per le sue architetture, per i suoi colori, per le sue atmosfere mediterranee. Evidente conferma l’abbiamo da tre (che di seguito delle oltre quaranta tele a lui attribuire, nelle quali egli inserisce, certo valorizzandoli e reinterpretandoli artisticamente, scorci della sua Messina, dando così a noi, a distanza di secoli, la possibilità di “ammirare” ma pure di immaginare le chiese i monumenti, le mura, i panorami della città che lui vedeva.

Una delle più antiche immagini attendibili della città di Messina del quattrocento ce la regala Antonello nel dipinto “Cricifissione “ di Bucarest realizzato, si ritiene tra il 1455 e il 1460.

Lo sguardo dell’artista si apre dall’alto, dalla contrada “Ritiro” in zona collinare, ove appare in primo piano la chiesa di S. Maria del Gesù detta “de suso”. A sinistra scorre nel suo letto il torrente “Logoteta” che sfocia in basso nel mare. Oltre più in alto, si vede la penisola di S. Raineri che circonda il porto, con evidenti la torre detta di S. Anna e il Monastero basiliano con la Chiesa del SS. Salvatore in lingua phari. Edificati entrambi tra il 1022 e il 1131 durante il Regno di Ruggero II, dal 1131 sede dell’Archimandridato che aveva giurisdizione su tutti i monasteri di rito greco bizantino della Sicilia e della Calabria, tutto demolito poi da Carlo V per costruire nel medesimo luogo una fortezza militare a difesa dello stretto e del porto. Antonello, in primo piano a destra, ovvero sulle prime colline, lungo le mura di difesa della città, dipinge pure il Castello di Roccaguelfonia (Fig.1,n.16), antica fortezza militare in parte ancora oggi esistente. Il pittore con piena libertà artistica, decide di inserire nello sfondo sul mare imponenti l’immagine delle isole Eolie, nella realtà esse si trovano più distanti dalla costa siciliana e ulteriormente a sinistra e pertanto non visibili da quel punto di osservazione da cui Antonello riprende il panorama.

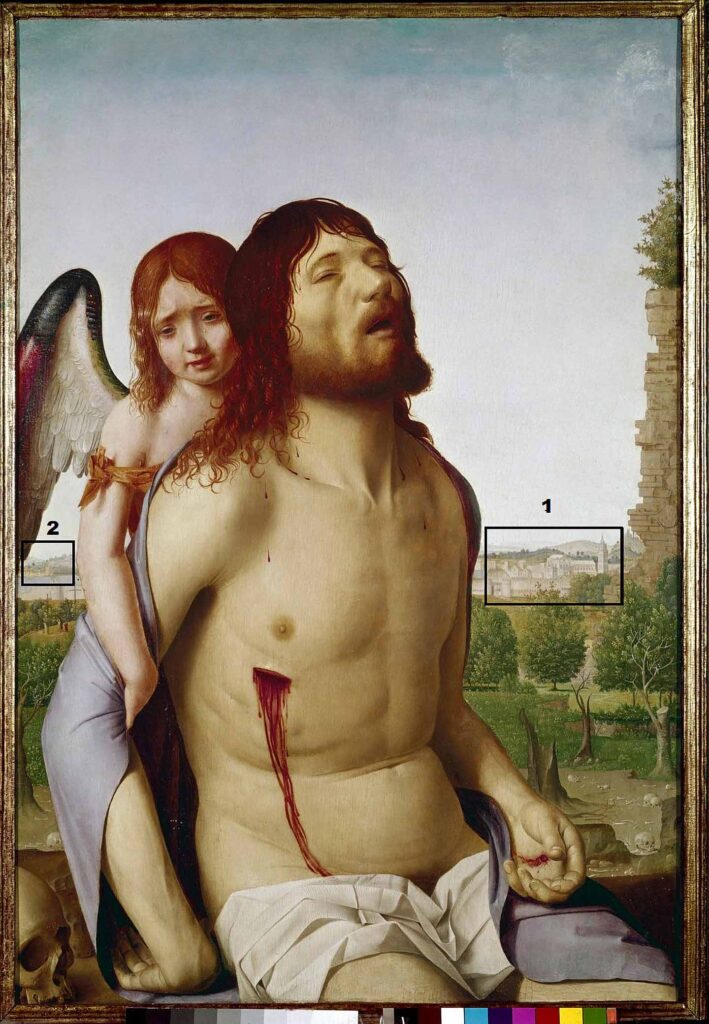

Con il “Cristo morto sostenuto da tre angeli” del 1476, (Fig.3) dipinto ad olio che Antonello realizzò nel 1476, l’artista conferma il suo affetto per la città natale e la volontà di immortalarne le bellezze architettoniche .Vi riporta fedelmente due delle tre absidi merlate del tempio di S. Francesco d’Assisi (Fig. 1,n.2 ), (Fig.3,n.1), imponente e bella chiesa che sorgeva oltre il letto del torrente Logoteta. Si è già detto che egli aveva casa e bottega quasi di fronte alla chiesa oltre l’argine destro del torrente all’interno delle mura nel quartiere Sicofanti. La chiesa era stata costruita dal 1254 solo 28 anni dopo la morte di S. Francesco e solo pochi anni dopo l’arrivo dei primi membri dell’Ordine dei Frati minori a Messina. Per dimensioni era già allora la seconda chiesa della città dopo il Duomo. Federico IV di Sicilia vi costruì poi l’attiguo convento. Il tempio cadde con il terremoto del 1908, dai crolli si salvarono solo le tre absidi, ancora oggi visibili sul nuovo edificio ricostruito.

Nel 1478 Antonello dipinge olio su tela “Cristo morto sostenuto da un angelo” (Fig.4). Ancora una collina della sua città è il Golgota della Passione del Cristo. In lontananza, indifferente alla tragedia che accade, rappresenta Messina chiusa all’interno delle sue mura normanne che seguono l’argine del torrente Logoteta. Oltre le mura a sinistra si vede l’imponente Cattedrale (n.1) con il suo alto campanile. A sinistra sembra di poter cogliere elementi che identificano il porto con la punta della penisola di S. Raineri con la Torre di S. Anna (n.2).

Antonello pittore “non umano” come il figlio Jacobello lo definì, morirà terziario francescano dei Frati Minori Osservanti a quarantanove anni tra il 14 e il 25 febbraio del 1479, nella sua casa della Contrada dei Sicopantis di Messina dove aveva vissuto parte della sua vita terrena e realizzato eterni capolavori beni dell’umanità.

***************

Note

- Oggi via Tommaso Cannizzaro

- Era un quartiere allora periferico. Oggi si può individuare nei pressi del Monastero di Montevergine tra via XXIV Maggio e via Martines. Dalla parola greca “sycophanta” ricordava veri o presunti comportamenti immorali dei suoi abitanti

- percorso riconducibile all’attuale Corso Cavour

- percorso riconducibile all’attuale via XXIV Maggio

Bibliografia:

A. Allegra, P. Giacopello, Signum perfidorum iudeorum, Intilla Editore, 2006)

S.A.P. Catalioto, Messina nel 1672, Storia urbanistica , architettonica e monumentale dal 1623 al 1672, Di Nicolò edizioni, 2016.

S.A.P. Catalioto, Messina com’era oggi, topografia ed immagini della sua storia, Edizioni EDAS Messina , 1991.

F. Chillemi, I borghi di Messina, Strutture urbane e patrimonio artistico, Edas Messina 1994

F. Chillemi, I casali di Messina, Strutture urbane e patrimonio artistico, EDAS, Messina,1996

G.Foti, Chiese di Messina, Grafo Editor srl, Messina,1983.

C. Fulci, Disegno di una città, Messina attraverso i secoli, Edizioni G.B.M.

A. Ioli Gigante, Le città nella storia d’Italia: Messina, Editori LaTerza,1980

G. Oliva, L’arte della stampa a Messina, in Archivio Storico messinese I,1900,

N. Principato, Il codice Antonello, Edas editori,2022

L. Ribot, La Sicilia e Messina nei secoli XVI e XVII, Ed. Rubettino

S.Tramontana, Antonello e la sua città, Sellerio editore, 1981

C. Trasselli, La questione sociale in Sicilia e la rivolta di Messina nel 1464, Palermo,1955.

C. Trasselli, I messinesi tra quattro e cinquecento, in “Annali della Facoltà di Economia e comercio”. Università degli Studi di Messina, n.1, a. X

Enciclopedia Treccani, voce Messina medioevale